Artículos

Apuntes acerca de la identificación en la teoría de Ernesto Laclau. Un enlace entre teoría política y psicoanálisis en el pensamiento contemporáneo

Resumen: El presente artículo toma como objeto de análisis las implicancias políticas de la categoría psicoanalítica de identificación en la obra de Ernesto Laclau, a partir del establecimiento de un vínculo epistemológico entre teoría política y psicoanálisis. A tales efectos, abordaré la apropiación laclausiana de las contribuciones de Sigmund Freud y de Jacques Lacan sobre este fenómeno, para señalar la especificidad de la identificación en tanto mecanismo habilitante de toda constitución subjetiva, en general, así como de toda subjetividad política, en particular.

Palabras clave: Identificación, Subjetividad, Política, Psicoanálisis.

Notes on identification in the theory of Ernesto Laclau. A bond between political theory and psychoanalysis in contemporary thought

Abstract: This article analyses the political implications of the psychoanalytic category of identification in the work of Ernesto Laclau, from the establishment of an epistemological bond between political theory and psychoanalysis. For this purpose, I will approach the Laclausian appropriation of Sigmund Freud and Jacques Lacan’s contributions on this phenomenon, in order to indicate the specificity of identification as the enabling mechanism of all subjective constitution, in general, as well as of all political subjectivity, in particular.

Keywords: Identification, Subjectivity, Politics, Psychoanalysis.

¿Por qué, después de todo, no debería ser la identificación,

en general, el problema esencial de la política?

(Lacoue-Labarthe, 1982, p. 440)

I

Las consideraciones en torno a las formas posibles de constitución de las identidades políticas han sido protagonistas de los desarrollos más diversos del pensamiento político de las últimas décadas. La caída del muro, como una sentencia inapelable, fue anuncio del inminente fin de los socialismos reales y, con él, el fin de una matriz de pensamiento, de una batería conceptual y de una problemática que habían quedado sumergidas en las aguas del breve siglo XX y que debían ser reemplazadas. Con ese objetivo, incluso antes del derrumbe definitivo de la URSS, Ernesto Laclau, junto a otras y otros, había comenzado a delinear una teoría que contribuyera a la reflexión y a la práctica política de las izquierdas en un mundo que ahora se les presentaba como extraño. La definición de identidades a partir de atributos positivos o datos observables, el privilegio ontológico de algunas contradicciones por sobre otras, las narrativas –en ocasiones épicas, por momentos trágicas– de los orígenes y los fines se presentaban como postulados que formaban parte de un pasado al que la historia misma se había encargado de refutar. A partir de este diagnóstico, Laclau se aventuró en un recorrido que tensionara y, de cierto modo, radicalizara las preocupaciones provenientes de distintas corrientes –la lingüística, el marxismo, el psicoanálisis– con el fin de construir un nuevo edificio conceptual en el que depositar una doble expectativa: de interpretación de los conflictos y demandas emergentes en las sociedades contemporáneas, por un lado; de expansión de los límites de las esferas de participación democrática, por otro.

La necesidad de construir un modelo explicativo capaz de dar cuenta de las nuevas demandas sociales –las que no podían ya ser subsumidas a la contradicción entre el capital y el trabajo– se presentó acompañada por la necesidad de pensar las subjetividades a las que refieren esas demandas y los modos en que se constituyen. El lugar en el que fue declarada la muerte del sujeto –el sujeto sustancial, aprehensible empíricamente o sociológicamente delimitable– se nos aparece ahora como un espacio vacío que, mientras obstruye la fijación última de una identidad, habilita al mismo tiempo una multiplicidad de constituciones subjetivas. Sostendré en este artículo que el mecanismo que permite la emergencia de una voluntad subjetiva solo en la medida en que impide su clausura adopta en la obra de Ernesto Laclau la forma de la identificación. A la vez, diré que una comprensión cabal de los fenómenos de la identificación política supone necesariamente la consulta de las fuentes psicoanalíticas. En esta línea, por psicoanálisis no comprendo –ni comprende Laclau– el legado de Freud o de Lacan en su exclusión mutua, sino su anudamiento. Sin embargo, el estatus que Laclau le otorga a la categoría de identificación, así como los usos que de ella hace, presenta una modalidad variable a lo largo de su recorrido teórico-político. Me propongo, pues, rastrear y señalar tales variaciones con el objetivo de distinguir en la identificación la operación específica a partir de la cual se hace posible toda constitución subjetiva.

Es frecuente la advertencia de las fuentes y transformaciones del concepto de hegemonía o de antagonismo en la obra laclausiana. Pues hagamos lo propio con la identificación.

La teoría política y social contemporánea y el psicoanálisis se enlazan en una relación compleja. Los desarrollos estructurados alrededor del encuentro entre ambos campos adolecen de ciertas imprecisiones, estiramientos conceptuales e, incluso, pueden incurrir en afirmaciones ambiguas, de esas que no pueden situarse “ni aquí ni allá”. Si esto es cierto, también lo es que tal enlace se vuelve –en su precariedad– no solo posible, sino necesario. No se trata de importar conceptos desde una disciplina extraña para aplicarlos, inconmovibles, a nuestros propios objetos, sino de contaminarlos con nuestras preguntas y problemas. En oposición a los psicologismos que pretenden ingenuamente explicar los fenómenos de la sociedad como si se trataran de fenómenos psíquicos, el psicoanálisis nos provee de un entramado conceptual que suplementa a la vez que modifica parcialmente el campo teórico desde el que partimos, haciéndolo más productivo para el análisis de las cosas políticas (Stavrakakis, 2014).

Desde el siglo XX, el pensamiento político ha tenido que vérselas con el descubrimiento freudiano y con la revolución que ha desencadenado en los modos de concebir el sujeto y la formación de las identidades. Como dijera Laclau,

…todavía estamos viviendo en el siglo de Freud, y me animaría a afirmar que la mayor parte de lo que ha sido fructífero e innovador en la filosofía contemporánea es, en gran medida, un intento de ajustar cuentas con el descubrimiento freudiano del inconsciente (2003a, p. 80).

II

En su inédito Seminario 9, dictado entre noviembre de 1961 y junio de 1962, Jacques Lacan emprende una tarea inesperada para sus discípulos: se propone abordar durante un año el problema de la identificación. La sorpresa radicaba en que, luego de la muerte de Freud padre, la proliferación de diferentes escuelas y prácticas psicoanalíticas había derivado en la distribución de los conceptos y las preguntas heredadas, y la cuestión de la identificación había sido apropiada casi exclusivamente por la escuela del yo (Roudinesco, 1994). Esta clase de psicoanalistas post-freudianos limitaba el uso del término a la identificación entre personas, o de una persona a una cosa; para decirlo con Lacan, el problema quedaba limitado al registro imaginario. La reflexión lacaniana dotó al término de un sentido radicalmente distinto: “…de lo que se trata en la identificación debe ser [de] la relación del sujeto al significante” (Lacan, 2004). Es decir, solo es posible llegar al objeto a través del significante, reinterpretado en este seminario bajo el rótulo de rasgo unario (el einzeiger Zug freudiano). El rasgo unario constituye una marca, un trazo que funciona como garantía del significante. Como tal, se encuentra absolutamente despojado de todo contenido y de toda variación que pueda superarlo. Es un trazo que no se funda más que en su unicidad, heterogénea respecto de toda noción de totalidad. Es diferente del uno de Parménides, del uno de Plotino y de cualquier otra noción de uno sustancial. Se trata de un uno. De un palote. De la marca que entra en juego en la identificación y que sostiene los demás significantes. O, lo veremos, del significante vacío que sostiene la cadena de equivalencias. Esta necesidad estructural del trazo unario se corresponde con el pasaje que señala Lacan desde la necesidad a la demanda.

No es casual ni indiferente a la teoría lacaniana que Laclau haya escogido el término demanda como su categoría mínima de análisis; está en estrecha relación con la identificación al significante como constitutiva del sujeto dividido. En el momento en que el grito de un niño pequeño es interpretado por el Otro como demanda –y esto no puede ser de otro modo, si acordamos que las personas se encuentran siempre-ya inscriptas, incluso desde antes de nacer, en un campo simbólico que las precede–, la necesidad biológica se pierde para siempre. El significante mortifica la Cosa. Y aquello que se demanda siempre es el reconocimiento del Otro. Toda demanda es demanda de amor. Este movimiento que va de la necesidad a la demanda da cuenta de un proceso de subjetivación que rechaza cualquier identidad primera, sustancial o necesaria. El recurso teórico de la barra lacaniana para definir el sujeto de la falta no supone ningún a priori trascendental capaz de condicionar anticipadamente las determinaciones históricas, sino un modo de ilustrar la operación significante primordial, aquella que impide la fijación última, el cierre total de cualquier identidad (Laclau, 2003b).

Cabe detenerse y preguntar: ¿qué tipo de relación ha de ser establecida entre las consideraciones lacanianas sobre la identificación –la discriminación entre los tres registros, la función del rasgo unario, el lugar del Otro de la demanda– y los desarrollos primeros de Freud? ¿Cómo se combinan y qué estatus adoptan estos elementos diversos en la teoría de Laclau?

II.1 Es por amor: la razón freudiana

La primera parte de La razón populista recorre distintos aportes en el campo de la psicología de las masas, desde el famoso libro de Gustave Le Bon (1911), pasando por las reconfiguraciones de Gabriel Tarde y William McDougall,1 hasta arribar al episodio freudiano, en el que Laclau se detendrá al observar un verdadero quiebre respecto de sus antecesores. Freud desarma la oposición entre “psicología social” y “psicología individual”, matizando la relación entre ambos términos desde la simple advertencia de que los individuos, desde el comienzo de sus vidas, se encuentran siempre en relación con otras personas. La dicotomía pulsión individual/pulsión social, férreamente sostenida por quienes precedieron a Freud en el campo, solo tiene sentido desde la psicología individual, y no habilita el divorcio entre esta y la psicología de las masas. Sin embargo, sí es posible distinguir analíticamente ambas prácticas en el punto en que la psicología social analiza la influencia específica de un gran número de personas sobre un individuo, es decir, las pulsiones suscitadas en el individuo en tanto miembro de una comunidad organizada. Son estas las “pulsiones sociales”. Sin embargo –y aquí se observa un rasgo característico de la prosa freudiana–, Freud relativiza inmediatamente el comentario anterior, y se pregunta por el elemento definitorio de esta pulsión social, en tanto el factor numérico (una gran cantidad de personas) no puede ser el responsable de la emergencia de una pulsión nueva, diferente de la individual (Freud, 1992a, pp. 67-68). Lo que define el vínculo social no es una variable cuantitativa; tampoco la noción de “sugestión”, en tanto influencia unilateral del conductor sobre los miembros del grupo (argumento central de Le Bon y McDougall). Lo que permite aprehender la naturaleza del vínculo social puede ser encontrado, para quien sepa buscar, en la filosofía antigua, específicamente en la noción platónica de Eros. De este modo, Freud realiza un desplazamiento que va desde la sugestión –técnica que considera violenta e injusta– hacia la libido, “la energía (…) de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como «amor»” (Freud, 1992a, p. 86). Esta definición no solo es amplia en apariencia; refiere, por supuesto, al amor sexual, pero lo hace sobre la base de que aquel no puede ser separado –como nos recuerda Laclau (2005)– de, “por un lado, el amor a uno mismo, y por otro, el amor a los padres e hijos, a los amigos y a la humanidad en general, y también la devoción a objetos concretos y a ideas abstractas” (p. 76). De este modo, Freud (1992a) traduce esta ruptura en el modo de comprender la constitución y cohesión de los grupos sociales en dos conclusiones: 1) que la masa se mantiene cohesionada en virtud de un poder particular, Eros, capaz de cohesionar todo en el mundo; 2) que el individuo, si resigna su peculiaridad en la masa y permite ser influido o sugestionado por los otros, lo hace porque necesita estar de acuerdo con ellos, y no de oponérseles. Es decir, lo hace por amor de ellos (p. 88).

Todo lazo social es un lazo libidinal. Así queda formulada la máxima freudiana que Laclau adopta al introducir una dimensión afectiva de la cual su teoría política no quedará indemne. Estos lazos emocionales son pulsiones de amor que adoptan “un modelo muy preciso”; dice Laclau: “el de las identificaciones” (2005, p. 77). El uso del plural es revelador. Son tres las identificaciones reconocidas por Freud. En primer lugar, la identificación con el padre, la cual constituye “la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona” (Freud, 1992a, p. 99). Es anterior a y condición de posibilidad del complejo de Edipo, y por lo tanto previa a toda elección sexual de objeto. Refiere al niño que quiere crecer y ser como su padre, el niño que toma al padre como su ideal. En segundo lugar, la identificación con el objeto (de la elección amorosa), a partir de la cual el yo toma sobre sí las propiedades del objeto. La identificación reemplaza a la elección de objeto o, lo que es lo mismo, la elección de objeto regresa hasta la identificación; lo que sucede es una introyección del objeto en el yo a partir de ese rasgo particular. Es la identificación al síntoma. Freud ilustra este punto con el caso de Dora, quien se identificaba con la tos de su padre. El tercer tipo de identificación es la que sucede entre una comunidad y una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Esta es la identificación característica del lazo libidinal entre los individuos de la masa, que descansa en el lazo libidinal con el conductor. Se trata de una identificación por el síntoma, en tanto una multiplicidad de «yoes» quiere ponerse en la misma situación de un yo determinado a partir del síntoma que ese yo ha producido. Es una identificación que puede emerger en cualquier comunidad que se perciba a sí misma en una persona distinta del objeto de las pulsiones sexuales (Freud, 1992a, pp. 99-101). Es esta tercera forma de identificación la movilizada por Laclau en su reflexión sobre la constitución de las voluntades políticas.

El problema es el de las configuraciones del lazo entre el conductor y los miembros de la masa. Son estos los dos términos que hasta aquí estructuran la relación política. ¿Cómo debería entenderse entonces esta relación? A partir de una diferenciación entre dos tipos de pulsión sexual: de meta directa y de meta inhibida. En una etapa temprana de su desarrollo vital, el niño encuentra un primer gran objeto de amor en uno de sus progenitores, en el que se reúnen todas las pulsiones sexuales que demandan satisfacción. Pasada esta fase, represión mediante, el niño es obligado a renunciar a la mayoría de estas metas sexuales infantiles. En lo sucesivo, la relación pulsional entre el niño y sus padres está caracterizada por metas inhibidas, y los sentimientos que en adelante alberga hacia ellos son calificados como tiernos, para diferenciarlos de los puramente sensuales. Luego, con la pubertad, surgen nuevas pulsiones con metas directamente sexuales, que pueden coincidir o no con los sentimientos “tiernos”. En la mayoría de los casos, dice Freud, el adolescente logra cierto grado de síntesis entre ambos tipos de pulsiones, entre el amor tierno y el amor sensual (Freud, 1992a, pp. 105-106). Digamos que ambos tipos de pulsión se sostendrán en una relación tensionada a lo largo de la vida del sujeto o, en lo que aquí nos interesa, de la masa. La diferencia fundamental entre ambas es que, mientras la pulsión sexual de meta directa se agota fácilmente en su satisfacción, la ternura hacia la que muta el amor a partir de la investidura pulsional de meta inhibida permite una supervivencia mucho más estable y prolongada del sentimiento amoroso.

Se nos presentan dos polos de un continuum ideal: del lado narcisista, solo las pulsiones de meta sexual directa, cuya catexia investida en el objeto se agota cada vez, lo que conduce a la más profunda fragilidad y precariedad de todo lazo; en definitiva, a la imposibilidad de hacer lazo. En el extremo opuesto, la ausencia de metas sensuales en combinación con la intensificación de las pulsiones tiernas, de meta inhibida, resultaría en un enamoramiento productor del fenómeno de la sobrestimación sexual, es decir, de la idealización, a partir de la cual el objeto amado se presenta como exento de críticas. El objeto es tratado como el yo propio, al punto de que sustituye un ideal del yo no alcanzado. Al resignar las aspiraciones con metas sexuales directas en favor de las tiernas, el yo resigna todo reclamo, se torna más modesto mientras que el objeto se vuelve más grandioso. Al final, el objeto llegaría a poseer todo el amor de sí mismo del yo. En otras palabras, el objeto ha devorado al yo, lo que produce la falla de las funciones del ideal del yo: calla la crítica y todo lo que el objeto pide es justo e intachable; se trata, en definitiva, de la ceguera del amor.

La identificación se mueve entre ambos extremos. Supone una preeminencia de las pulsiones sexuales de meta inhibida, de modo tal que puedan constituirse lazos libidinales duraderos, pero sin alcanzar el grado de fascinación que implicaría la enajenación del yo: eso no constituiría un lazo identificatorio, sino una relación de hipnosis, en última instancia, de servidumbre. Es una relación que adopta, además, una forma diádica, lo que la distancia definitivamente de la formación de la masa (Freud, 1992a, pp. 108-109).

Avanzada su descripción, Freud alcanza la siguiente definición:

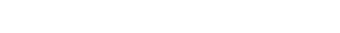

Una masa primaria de esta índole es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo (1992a, pp. 109-110).2

Freud representa su definición gráficamente:

Los yoes renuncian a sus propios objetos pulsionales para investir libidinalmente un objeto exterior común (el conductor, el líder de la masa), que será colocado en el lugar del ideal del yo (o superyó). Es esa trasposición la que permite generar entre los yoes un lazo identificatorio, representado en el gráfico precedente por una línea de puntos que entabla una relación, digámoslo con Laclau, de equivalencia entre ellos. La distinción entre enamoramiento e identificación es entonces topológica, está dada por el lugar en el que se ubique el objeto. En el primer caso, el objeto ocupa el lugar del yo; en el segundo, el lugar del ideal del yo (Perelló, 2006).

Así se constituye una masa, a partir de un lazo de amor entre distintos individuos que han puesto el mismo objeto de amor en un lugar que se constituye en una doble función respecto del yo: de advertencia (“así como el padre debes ser”) y de prohibición (“así como el padre no te es lícito ser”) (Freud, 1992b, p. 36). Esta doble operatividad de los mandatos superyoicos permitirá echar luz sobre la relación entre el conductor y los miembros de la masa. Señala Laclau (2005) que del grado de distancia entre el yo y el ideal del yo depende la pluralidad de alternativas sociopolíticas que puedan constituirse (p. 87). A mayor distancia, mayor será la fortaleza de la identificación entre los miembros del grupo y mayor la transferencia del rol de líder al objeto de amor. A medida que se acorta la distancia, el líder mantendrá su posición de objeto de amor de los miembros del grupo, pero también será parte de ellos, un primus inter pares. Si la distancia se elimina, con ella, todo liderazgo, así como la distinción entre las funciones del individuo y las de la comunidad. Esta última opción la encontramos con frecuencia en las teorías que retratan la posibilidad de una sociedad totalmente reconciliada, contra las que Laclau arremete cada vez.

II.2 Discurso, significante y demandas insatisfecha

No es propio de las teorías posestructuralistas ni de las lacanianas la figuración caótica de las formaciones discursivas. Los análisis complejos comprendidos en dichas corrientes desarrollan actos de subversión y deconstrucción del discurso que, si descreen de ciertos esquemas tradicionales, no abogan por su mera aniquilación ni por una renuncia a la comprensión de las lógicas que estructuran los procesos significantes. El señalamiento laclausiano de que lo social es construido a partir de dos lógicas diferentes –la equivalencia y la diferencia– se sostiene sobre la premisa del carácter fundante de lo retórico-discursivo respecto de la sociedad. Es una afirmación que solo puede ser comprendida cabalmente en tanto deudora de la inversión del signo saussureano efectuada por Lacan.

Toda experiencia analítica puede ser reducida a tres registros: simbólico, imaginario, real. Es esta la base sobre la que se edifica la enseñanza de Lacan, su práctica analítica y su práctica teórica. En aras de la relación entre psicoanálisis y teoría política, podemos afirmar que también toda experiencia política (incluso, toda experiencia a secas) puede ser leída bajo la lupa de estos tres registros (Rossi, 2020). O eso al menos parecería desprenderse de los trabajos inscriptos en el posfundacionalismo en general y de la obra de Laclau en particular (LaleffIlieff, 2021). Una descripción que le haga justicia a tales instancias requeriría un trabajo infinitamente más profundo y extenso que el aquí presentado. Sin embargo, algo podemos articular. Digamos breve y provisoriamente que el registro de lo simbólico coincide con el nivel del lenguaje, del significante, responsable de la estructuración misma de la realidad. Como bien señala Jacqueline Rose (1982), no hay para Lacan realidad pre-discursiva, no hay una instancia anterior a la ley simbólica (p. 55). El registro imaginario remite a la instancia de las imágenes, a las relaciones especulares entre el yo o pequeño otro (a) y el otro semejante (a’). Por su parte, el registro de lo real es quizás el más difícil de definir o describir con palabras, precisamente porque refiere a lo que no se puede escribir; es el registro que escapa, resiste o agujerea todo intento de simbolización o imaginarización, todo intento de representación, ya sea simbólica o imaginaria. Y es, quizá, el más caro a la teoría de Ernesto Laclau. Pero volvamos al lenguaje, al reino de lo simbólico, por un momento, y recuperemos la operación que Lacan realiza sobre De Saussure, ya que en ella radica una de las posibilidades centrales para comprender el mecanismo de la identificación.

Lacan (1985b) le adjudica a De Saussure la formalización como expresión de que significante (S) y significado (s) pertenecen a dos órdenes distintos, separados por una barra (-) resistente a la significación. Sin embargo, esa división entraría en tensión, bajo la óptica lacaniana, con la consideración del signo como un elemento, si bien arbitrario, también positivo, cosa que implicaría una relación de equivalencia entre ambos niveles, introduciendo de manera problemática una concepción sustancial en una teoría que se pretende formal. El movimiento de Lacan consiste en invertir la relación entre significante y significado: reemplaza la unidad por la división. Si la unidad entre significante y significado tenía como efecto la positividad del signo (lo que priorizaba el significado), su división da prioridad al significante. Se trata de una radicalización de la función de la barra que señala la distancia infranqueable entre ambos niveles, cuyo efecto es el carácter puramente negativo y diferencial del significante (Stavrakakis, 2014). Es esta concepción la que entrará en juego en la definición de la unidad mínima de análisis de Laclau: la demanda.

La demanda social es un término en cuya ambigüedad radica su valor teórico. Entendida como petición, refiere a una demanda que puede ser procesada y satisfecha por el orden vigente de manera discreta, es decir, en el marco de la lógica diferencial. Si el sistema falla en atenderla, en un contexto de proliferación creciente de demandas insatisfechas, lo que podría ocurrir, dice Laclau (2005), es un descontento social que conduzca a su articulación en una lógica diferente, equivalencial. El surgimiento de una cadena de equivalencias entre las demandas insatisfechas, devenidas reclamos, es posible gracias al trazado de una frontera interna que divide el campo político en dos. Es así como se construye un pueblo, nunca dado a priori, siempre efecto de la articulación de demandas insatisfechas, de elementos significantes. En el trazado mismo de esa frontera antagónica el pueblo queda constituido en oposición al orden establecido (la oligarquía, cualquiera sea) en tanto sistema que ha sido incapaz de dar solución a las demandas existentes. Este modo de construir una identidad política popular define, por supuesto, el populismo.

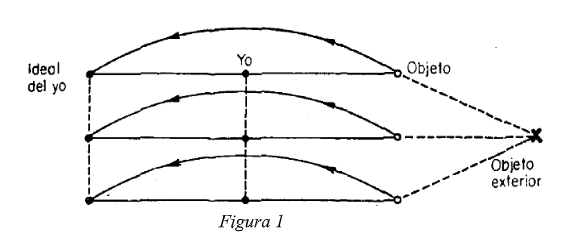

Observemos la formalización expuesta por Laclau (2005, p. 186):

Las demandas (D1, D2, D3…), como consecuencia de su insatisfacción, se articulan en una cadena que las hace equivalentes entre sí. Esto solo es posible en la medida en que un elemento, uno y el mismo, sea colocado en un lugar privilegiado (D) e investido libidinalmente. A partir de aquí, se traza una barrera antagónica que expulsa otro elemento (Z), cuya función exterior permitirá constituir y fijar –de modo inestable– la identidad popular.

Las coincidencias con el esquema freudiano están a la vista. La posición de los yoes es ahora ocupada por las demandas sociales insatisfechas, mientras que en el lugar del ideal del yo aparece una demanda particular (encarnada en una persona, en un grupo de personas o en una idea), que se separa de las demás y se vacía de contenido para adoptar la función del conductor. Vemos que lo que permite la constitución y el sostenimiento de la voluntad popular no es la manipulación o sugestión del líder sobre los conducidos. Aun si el conductor tuviera la intención de manipular a los miembros del grupo, eso no implicaría que tenga éxito en su empresa. La pregunta no puede formularse únicamente “de arriba hacia abajo”, sino también “de abajo hacia arriba”: es necesario considerar qué de los miembros del grupo, qué de las demandas insatisfechas habilita el vínculo con el líder y la constitución de una nueva formación política. Ya lo hemos dicho. La respuesta yace en la identificación como una doble ligazón de amor: de cada uno de los miembros de la masa con el conductor, y de cada uno de los miembros de la masa entre sí.

Ahora bien, la recepción laclausiana de Freud es, más bien, una lectura del retorno a Freud realizado por Lacan. Por lo que sería injusto e inexacto establecer una analogía entre el esquema freudiano y el laclausiano mencionando a Lacan al pasar, como un referente, entre otros, de una escuela que lo trasciende en historia, en desarrollos y en prácticas. De lo que aquí se trata es de la revolución epistemológica que ha implicado la teoría lacaniana no solo para el campo del psicoanálisis, sino para una multiplicidad de teorías en las que se destacan, digámoslo, las ciencias sociales y las humanidades. Como el joven althusseriano que alguna vez fue, Laclau pareciera acordar con que

La pretensión de Lacan, y su originalidad única en el mundo del psicoanálisis, es ser un teórico. Ser un teórico no quiere decir producir un concepto teórico que corresponda a tal hecho empírico, clínico, práctico, ni tampoco a varios conceptos teóricos, sino producir un sistema general de conceptos teóricos, rigurosamente articulados entre sí, y capaces de explicar el conjunto de los hechos y del campo de la práctica analítica (…). La pretensión de Lacan está fundamentada, es excelente y merece ser reconocida pública y abiertamente pues, aparte de Lacan, ¿quién puede decir en verdad que tiene esta pretensión, y que le dio el cuerpo de una obra? Nadie (Althusser, 1996, p. 67).

Avancemos pues hacia algunos conceptos claves del sistema lacaniano que nos permitan dilucidar los modos de operatividad del mecanismo identificatorio en los desarrollos de Laclau, incluso de aquellos respecto de los cuales nuestro autor no ha sido plenamente consciente.

III

III.1 Identificación simbólica e imaginaria

Uno de los puntos de partida de Laclau le es dado por Slavoj Žižek (1992), quien recupera un debate en el seno de la filosofía analítica respecto de la relación entre las palabras y las cosas. De un lado, los descriptivistas, quienes acentuaban los contenidos inmanentes, las propiedades positivas de un objeto para nombrarlo; una cosa adquiere su nombre a partir de una descripción. Del lado contrario, los antidescriptivistas se inclinaban por una explicación diferente: los objetos no pueden ser definidos a partir de su contenido interno –contingente, ambiguo–, sino en su vínculo causal externo con el nombre que les es asignado; las cosas adoptarían sus nombres en una relación de exterioridad y arbitrariedad con ellos. En esta escuela se inscriben tanto Žižek como Laclau, pero solo a partir de un giro heterodoxo sobre ella, un giro lacaniano. La versión estándar del antidescriptivismo, cuyo referente más señero ha sido Saul Kripke, adolece de la incomprensión de la dimensión contingente del acto de nominar. En otras palabras, es necesario advertir y aprehender el efecto retroactivo de la nominación. Es el nombre, el significante, el que soporta la identidad del objeto, y solo lo hace retroactivamente. No hay un objeto primero que pueda ser identificado a partir de rasgos positivos, pero tampoco la nominación es simplemente ajena a esos rasgos, sino que constituye retroactivamente su referencia. El objeto no posee ninguna existencia previa al nombre que le es asignado.

Esta operación performativa se anuda a la operación identificatoria en la propuesta de Laclau. El elemento que se erige por sobre los demás es necesariamente un significante más, una demanda entre otras –todo lo que hay en el campo discursivo es significantes–, pero que, como consecuencia de la lucha hegemónica inherente al juego de las diferencias, adquiere un estatus privilegiado y se convierte, lo ha dicho Freud, en un primus inter pares. Ahora bien, en el recorrido que la transporta desde la cadena equivalencial hacia el lugar del objeto de amor, esta demanda debe vaciarse de contenido, debe convertirse en un significante capaz de representar la cadena equivalencial en su conjunto, de constituirse en el punto de acolchado en el que descanse la representación de la nueva totalidad. Es decir, debe convertirse en un significante vacío. La cadena de equivalencias debe su existencia a este elemento parcial que asume la representación de una universalidad; la parte por el todo, la plebs que aspira a convertirse en el populus. Para que este significante asuma la posición de la vacuidad, también las demandas que componen la cadena deben, en buena medida, vaciarse; necesitan renunciar a su particularidad para ingresar en la relación equivalencial, de modo tal que la cadena asuma un significado menos ligado al contenido específico de cada uno de los momentos articulados que al significante vacío, cuya significación se establece en una relación no ya diferencial, sino antagónica respecto del elemento excluido.

Si la ligazón entre las demandas articuladas y el significante vacío es explorada a partir del trabajo de Freud sobre la psicología de las masas, de igual modo alude al desarrollo lacaniano que distingue identificación imaginara de identificación simbólica, un pequeño otro (a) de el gran Otro (A). El primero, el otro imaginario, el otro semejante de la relación especular, la imagen que es devuelta al niño cuando se detiene frente al espejo en el proceso de su constitución yoica (Lacan, 1985a). Esta definición coincide con el supuesto freudiano de que el yo no está siempre dado, sino que ha de ser construido. “Es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser desarrollado” (Freud, 1992c, p. 74). El segundo, figura paradigmática del registro simbólico, lugar del significante, que determina, produce y escinde al sujeto. “El Otro como sede previa del puro sujeto del significante ocupa allí la posición maestra, incluso antes de venir allí a la existencia, para decirlo con Hegel, y contra él, como Amo absoluto” (Lacan, 2003, p.786). Es decir que

necesariamente para constituirme necesito de una otredad, de un significante que me viene del Otro, pero al mismo tiempo las modalidades de esos significantes, fundamentalmente el registro simbólico, dependerán de la cultura de cada época. De ahí que tanto Freud como Lacan sostengan que el inconsciente no se genera sin la matriz cultural, que el inconsciente es siempre social (Rossi, 2020, p. 17).

III.2 Los nombres de lo Real

La relación política no se reduce, sin embargo, a las articulaciones significantes. O, dicho de otro modo, las articulaciones simbólicas no se producen con independencia de los dos registros restantes. La diferencia entre la política y lo político –movimiento característico del pensamiento posfundacional en su importación de la diferencia ontológica heideggeriana (Marchart, 2009; Rossi, 2020)– puede ser comprendida en los términos de Lacan. Si la política comprende para Laclau los intentos fallidos e infinitos por suturar lo social, lo político alude a la imposibilidad última de ese cierre, al fracaso estructural de constituir una totalidad armónica, autorregulada. Si no son sinónimos, la política corresponde al registro simbólico, mientras que lo político se manifiesta en lo Real (Stavrakakis, 2014).

Hemos mencionado que son tres las figuras que Laclau utiliza para referirse a las operaciones de lo Real en su análisis político. En primer lugar, el antagonismo, categoría inaugural de lo Real en Hegemonía y Estrategia Socialista.

El antagonismo, por tanto, lejos de ser una relación objetiva, es una relación en la que se muestran –en el sentido en que Wittgenstein decía que lo que no se puede decir se puede mostrar– los límites de toda objetividad. Pero si, como hemos visto, lo social sólo existe como esfuerzo parcial por instituir la sociedad –esto es, un sistema objetivo y cerrado de diferencias–, el antagonismo, como testigo de la imposibilidad de una sutura última, es la “experiencia” del límite de lo social. Estrictamente hablando, los antagonismos no son interiores sino exteriores a la sociedad; o, mejor dicho, ellos establecen los límites de la sociedad, la imposibilidad de esta última de constituirse plenamente (Laclau y Mouffe, 1987, p. 169).

El antagonismo como límite de lo social, del sistema de diferencias, se constituye paradójicamente como la condición de posibilidad de la totalidad imposible, por lo tanto, como la condición de posibilidad de la hegemonía, de la lucha entre particulares por ocupar la representación de una universalidad que solo existe como efecto de una operación equivalencial, siempre finita y reversible (Laclau, 2003b). Si se tratara de un límite neutral, el antagonismo estructuraría dos polos en una relación de simple diferencia. De ninguna manera es este el caso. Lo que instituye, en tanto límite, es una exclusión radical de un elemento que implica la imposibilidad de aquello que ha quedado de este lado. De nuevo, no se trata de una simple imposibilidad, sino de una posibilidad-imposibilidad, en tanto es ese elemento excluido (Z, en la Figura 2) el que habilita la construcción de un pueblo e impide, a la vez, su consolidación plena. Esto comprende tres efectos: primero, el carácter ambivalente del sistema de diferencias, lo que supone una división constitutiva de toda identidad sistémica, tanto en el nivel del pueblo como en el nivel de las demandas que forman la cadena. Cada uno de los momentos articulados equivalencialmente están divididos entre su expresión diferencial irreductible –aquel grado de particularidad del que no pueden deshacerse– y su expresión equivalencial –aquello que tienen en común con las demás demandas concatenadas–. Esto es graficado en la Figura 2 por la barra que atraviesa cada demanda. Si un sistema discursivo solo puede ser fundado por una exclusión radical, esto quiere decir que no puede haber un fundamento positivo; ningún sistema puede significarse a sí mismo positivamente. Es el elemento excluido, en el acto mismo de su exclusión, el que funda el sistema y muestra las diferencias positivas como expresiones equivalentes, lo que anuncia la posibilidad-necesidad del significante vacío. El segundo efecto se sigue del primero: el carácter puramente negativo del elemento excluido, un “más allá” que amenaza el “más acá”. El tercer efecto coincide con la inversión del signo saussureano realizada por Lacan; se trata de la escisión entre los significantes y cualquier significado particular que habilita a los primeros a disputarse la representación de la totalidad (Laclau, 1996).

La segunda modalidad de lo Real es introducida en Nuevas reflexiones…, donde Laclau avanza hacia una comprensión más lacaniana tanto de las formaciones subjetivas como de las configuraciones de la objetividad. Es el término dislocación el elegido para dar cuenta del fracaso del cierre de la estructura, del lugar de una ausencia, de la distancia de la estructura respecto de sí misma. En otros términos, de la exclusión radical entre lo real y lo simbólico. Es un término que implica tanto una radicalización como una subordinación del concepto de antagonismo, que será reinterpretado como una imaginarización de un real imposible, como el trazado de una frontera imaginaria, productora de una relación especular entre amigo y enemigo (Biglieri y Perelló, 2012). El trazado de esa frontera y la construcción de un pueblo serán los episodios de una estructura que se encuentra ya-dislocada. Este movimiento es análogo a la comprensión del sujeto como escindido, como falto en ser. Aquí alcanzamos un punto clave de la argumentación de Laclau respecto de nuestra propia argumentación, ya que el sujeto no se definirá por sus posiciones objetivas en la estructura discursiva, sino que se constituirá como la misma distancia entre la estructura indecidible y la decisión, entre la estructura y sí misma. El sujeto solo puede emerger en el entre.

La dislocación es la fuente de la libertad. Pero esta no es la libertad de un sujeto que tiene una identidad positiva –pues en tal caso sería tan sólo una posición estructural– sino la libertad derivada de una falla estructural, por lo que el sujeto sólo puede construirse una identidad a través de actos de identificación (Laclau, 1993, p. 76).

La posibilidad de constituirse en una identidad plena, objetiva o positiva está perdida. El sujeto no cuenta sino con actos de identificación para constituirse como tal. Hay identificación porque no hay identidad. “Hay sujeto porque hay dislocaciones en la estructura” (Laclau, 1993, p. 76).

El tercero de los modos de lo Real en la obra de Laclau se denomina heterogeneidad y hace su aparición en La razón populista. Lo heterogéneo es todo aquello que presenta algún tipo de resistencia a la absorción conceptual, y está implicado en distintos momentos de la estructuración del campo popular. Laclau distingue tres clases de heterogeneidad:

- 1. Lo heterogéneo del otro de la frontera antagónica (Z). Es un otro dialécticamente irrecuperable. La oposición entre ambos campos (A y B) es incapaz de volverse completamente A – no A, ya que ni A ni B son idénticos a sí mismos. La subversión lacaniana del principio de identidad cartesiano se encuentra en la base de esta explicación. La “esencia-B” ya es no dialectizable porque presenta un núcleo que se resiste a la simbolización. Del mismo modo, todo pueblo será siempre algo más que el opuesto puro del régimen (Z), en tanto hay un real del pueblo que también se resiste a la integración simbólica.

- 2. Lo heterogéneo del particularismo de las demandas equivalenciales (⊖-⊖-⊖…). Hemos dicho que hay una dimensión en cada una de las demandas articuladas del que no pueden desprenderse. Ese reducto de particularidad presenta un status diferente respecto del que sí es eliminado, pertenece a otro orden, a otro registro. Es un real heterogéneo que divide internamente cada una de las demandas y que permite, como consecuencia, su articulación equivalencial; de otro modo, se establecería entre ellas una relación de mismidad, eliminando en última instancia toda heterogeneidad.

- 3. Lo heterogéneo de las demandas externas al campo de significación (m n). No todas las demandas existentes en un campo discursivo determinado se articulan a partir de la lógica de la equivalencia. Algunas demandas son incapaces de desprenderse de su particularidad, por lo que permanecen al margen de las cadenas; son heterogéneas respecto de estas.

En resumen, al articular distintos momentos de la obra de Laclau, vemos que el antagonismo se inscribe como lo Real en lo imaginario, configurando una relación especular amigo-enemigo. La dislocación aparece como lo Real en tanto falta en lo simbólico, como el fracaso del cierre de toda estructura. La heterogeneidad es lo Real como lo no inscribible, es el desecho de la significación; en términos psicoanalíticos, el goce, siempre plus-de-goce (Biglieri y Perelló, 2012).

III.3 El sujeto de la falta

En el párrafo extraído de Nuevas reflexiones… Laclau se refiere a la identificación en su distinción respecto de la mera identidad y en su relación con la libertad constitutiva del sujeto en tanto que sujeto dividido. El fracaso de la estructura por constituirse plenamente es correlativo al fracaso de la constitución plena del sujeto, de lo que se desprende que el sujeto no es un mero efecto estructural, sino que se autodetermina parcialmente. Esta autodeterminación parcial no está ligada a ninguna verdad previa del sujeto, a ninguna sustancia, a ningún ser; más bien, al contrario, es la expresión de su falta en ser, por lo que solo puede proceder intentando colmar esa falta a través de actos de identificación. La paradoja de la identificación, a la que conduce la dislocación estructural, es que hay libertad porque la sociedad falla en constituirse como un orden estructural objetivo, pero, a la vez, toda acción social pretende la constitución de esa objetividad imposible y la supresión, por lo tanto, de las condiciones que hacen posible la propia libertad. Es esta paradoja irresoluble lo que encontramos en el nivel ontológico primario de institución de lo social (Laclau, 1993).

En resumidas cuentas, Laclau concluye en cinco consideraciones acerca del sujeto: primero, ya lo hemos mencionado, hay sujeto porque hay dislocaciones en la estructura. Segundo, el sujeto solo puede constituirse como tal a través de actos de identificación. Tercero, toda identificación tiene lugar en un terreno indecidible, es decir, en buena medida indeterminado respecto de estructuras precedentes. Cuarto, al estar la estructura constitutivamente dislocada, la identificación no alcanza nunca el grado de constitución de una identidad plena, por lo que todo acto identificatorio comprende, a la vez, un acto de reconstrucción. Quinto, el sujeto, entonces, no es otra cosa que la pura forma de la dislocación estructural (Laclau, 1993, p. 76). El sujeto es lo que emerge en el hiato que separa a la estructura de sí misma, porque es causa y efecto de esa distancia inerradicable. En otros términos –que, advertirá quien lea, son los mismos términos–, el sujeto opera como un Real para la estructura simbólica, como un Real que descompleta, agujerea, barra al Otro. No solo el sujeto es falto en ser, también el gran Otro, el orden simbólico, está tachado, barrado por una imposibilidad traumática que le impide constituirse plenamente (Žižek, 1992). Y no es sino esta falta en el Otro lo que impide la enajenación total del sujeto en el significante, lo que permite su autodeterminación parcial, su libertad. ¿Y dónde radica esa libertad? En el carácter activo de la identificación. Lejos de ser un acto sumiso por parte del sujeto, como si incorporara pasivamente una serie de determinaciones objetivas, la identificación comprende un mecanismo que vuelve inestable la identidad del objeto. La barradura del Otro se manifiesta en el pensamiento de Laclau en una división constitutiva de cualquier discurso entre su contenido particular y su contenido general, es decir, su oposición a la nada. Si no hay un orden, un régimen, un modo de organización, lo que hay es nada. Y esa nada no constituye una simple inexistencia, sino que es una nada real, un lugar vacío que distintos tipos de orden pretenden llenar. El acto de identificación divide los contenidos del discurso, los que aparecen como un conjunto de propuestas para la organización social y, a la vez, como una alternativa diametralmente opuesta a esa nada, es decir, como la encarnación de la posibilidad misma de un orden (Laclau y Zac, 1994).

De lo anterior se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, si la objetividad colma de algún modo la falta originaria en el sujeto, ese acto solo puede ocurrir mientras esa objetividad se mantenga externa al sujeto y no sea asimilada como una identidad que ya pertenecía a él; es su carácter alienado, precisamente, lo que caracteriza su función de colmar la falta. Ahora bien, si el sujeto es una falta primera e insuperable, cualquier identificación deberá representar, también, la falta en sí misma. Esto solo puede suceder reproduciendo el carácter externo de ese objeto al que el sujeto se identifica. Es por esta razón que aceptar la Ley –el principio de organización en tanto opuesto a la nada– es admitirla porque es la Ley, y no por considerarla racional, o justa, o lo que fuera. En segundo lugar, la función de llenado de la falta necesita de un lugar vacío en algún grado indiferente al contenido particular que pretende colmarlo. De aquí se sigue que entre la función que colma la falta y sus contenidos específicos hay una inconmensurabilidad constitutiva (Laclau y Zac, 1994, pp. 14-15).

La posibilidad de identificación con un orden político determinado descansa no solo en sus virtudes concretas, sino en su capacidad para garantizar la continuidad de la comunidad. Pero como esta continuidad no coincide con ninguna de las formas políticas particulares que podrían encarnarla en distintos momentos de la historia, no es otra cosa que el nombre de una plenitud ausente incapaz de realizarse plenamente en cualquiera de esos contenidos. Esto quiere decir que el lugar del sujeto se perpetuará sobre la base de la inadecuación entre indeterminación y determinación, entre la función de llenado de la falta y sus contenidos concretos. De aquí se sigue que no existe un acto de identificación único cuyos efectos puedan coincidir sin más con su función abstracta de llenado. “Como toda identificación sucede a través de contenidos que son esencialmente inadecuados respecto de ese llenado, la identificación será constitutivamente incompleta y necesitará ser siempre recreada a través de nuevos actos de identificación” (Laclau y Zac, 1994, p. 16).

IV

Recordemos ahora las tres clases de identificación señaladas por Freud, así como el modo en que una de ellas, la tercera, es recuperada por Laclau en La razón populista. Quien haya seguido estas líneas habrá advertido que los desarrollos previos de Laclau acerca de la identificación no se corresponden exactamente con la estructuración de las masas, sino que oscilan más bien entre las dos clases de identificación restantes, entre la identificación primordial, constitutiva del sujeto, y la identificación al síntoma, a un rasgo del objeto de amor. Esto podría llevarnos a creer en la presencia de un salto argumental entre los textos escritos en la década de 1990 y la obra que consuma el pensamiento laclausiano sobre los populismos, o quizá de una transformación no explicitada en su noción de subjetividad. Pues nada de eso. Si acordamos en que la lectura que Laclau hace de Freud está mediada por Lacan, caeremos en la cuenta de que no hay distancia alguna entre los distintos postulados del autor sobre el concepto de identificación, porque todos ellos se anudan en una sociedad conceptual, en una serie sostenida en última instancia por el significante. Los tres modos de la identificación se producen a través del rasgo unario (Cruglak, 2017). Veamos a qué nos referimos con esto.

“El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona” (Freud, 1992a, p. 99). Esta proposición no se reduce a un modo particular del mecanismo identificatorio, sino que se configura también como una definición general y, por lo tanto, pertenece a un orden diferente de las otras dos clases de identificación. Las fuentes de identificación segunda y tercera, las que hacen síntoma, son parciales: en la segunda, el yo toma un único rasgo del objeto de amor; en la tercera, es un único objeto el que es colocado en el lugar del ideal del yo. La primera clase de identificación, por su parte, pareciera estar planteada como un mecanismo inaugural, creador de las coordenadas que harán posible el desarrollo de las demás identificaciones. En estos términos, alude a la estructuración de una totalidad, de un campo sobre el cual se desplegará la emergencia contingente del sujeto. Si lo entendemos de este modo, la apelación freudiana al mito parece inevitable. La “temprana exteriorización” a la que Freud se refiere es tan temprana como el origen mismo, por lo que comprometería un argumento mítico, ningún otro que el asesinato del padre de la horda primitiva.

Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así pusieron fin a la horda paterna (…). Y ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él,3 cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza (Freud, 1991, pp. 143-144).

Ahora bien, vemos que esa parte del padre que es apropiada no es materia, es fuerza; no es cuerpo, sino algo incorpóreo que se vuelve cuerpo en quienes lo devoran. Es algo inasible que pertenece al otro. Es ese algo incorpóreo lo que será sostén de la materialidad de la estructura. Afortunadamente, la interpretación lacaniana nos permite ir más allá de la incómoda fundamentación mítica. Lo que se incorpora en la identificación primordial es un vacío que instituye un lugar a través de la misma identificación. Lo que tenemos es la incorporación de un lugar vacío, de una falta que es la falta en el Otro (Cruglak, 2017). Es decir, lo que se instaura tras la muerte del padre totémico es la castración primordial, la Ley Simbólica siempre-ya en falta, tachada, dislocada. Si comprendemos la radicalidad de los postulados lacanianos, entonces no podemos sino rechazar cualquier pregunta por la génesis o por el origen de la falta en la estructura y aceptar su carácter complejo y sobredeterminado. Esto explica el nivel fundamental que adopta la noción de dislocación en la teoría de Laclau. Sobre esta primera identificación nos dice Lacan: “Identifíquense a lo Real del Otro real y obtendrán eso que indiqué del nombre del padre” (2002). Eso que Lacan indicó del nombre del padre, en ese mismo seminario, es que su función radical es dar nombre a las cosas. De aquí que la posibilidad de toda nominación descanse sobre la incorporación de un lugar vacío en la estructura simbólica, sobre la identificación del sujeto a la falta en el Otro. La contingencia radical que define esa función nominadora y performativa es efecto de aquella falta fundamental e irreductible.

Así, la identificación como mecanismo inaugural de ingreso del sujeto al campo simbólico da inicio a una serie circular e infinita en la que se despliegan las otras dos clases de identificación, mejor concebidas como modalidades de la primera definición en tanto incorporación de la falta. Esa serie identificatoria es el modo en que se hace posible cualquier existencia subjetiva. El sujeto ingresa a un campo simbólico dislocado en el momento en que es nominado (primera identificación); atravesado por una falta constitutiva, el sujeto toma un rasgo del Otro en su intento por colmarla (segunda identificación); las subjetividades que se constituyen en el campo del Otro pueden identificarse entre sí al colocar un mismo objeto en el lugar de su ideal del yo (tercera identificación).

La serie de las tres identificaciones: primera, segunda y tercera no es una sucesión cronológica, ni tampoco indica evolución o desarrollo. Es una secuencia lógica que va del uno al tres. (…). Destaquemos, nuevamente en este punto, la identificación es triple no sólo porque involucra tres tiempos, sino fundamentalmente por implica los tres de Lacan: Real, Simbólico e Imaginario (Cruglak, 2017, p. 62).

Las demandas populares que proliferan en el campo socio-simbólico están ya atravesadas por una falta fundamental, correlato de la dislocación de la estructura. Asimismo, la articulación equivalencial entre elementos discursivos presupone la identificación a un rasgo específico, que adopta en la obra de Laclau la forma del significante vacío. Sin establecer una jerarquía ni una preeminencia ontológica entre los registros, y con el objetivo de comprender este proceso, podemos afirmar que la identificación imaginaria a través de la cual se constituye el yo –la articulación equivalencial que implica una transformación en las demandas concatenadas– es posible gracias a la identificación simbólica entre las demandas y el significante vacío, que solo se explica, a la vez, sobre la incorporación primordial de la falta dislocatoria de la estructura discursiva. El lazo afectivo entre los miembros de la masa y el líder que Laclau basa en la tercer clase de identificación freudiana no implica un uso discreto y excluyente de la misma –cosa que no es posible–, sino un uso pleno del mecanismo identificatorio en sus tres tiempos y en sus tres registros. Ellos se presentan no como tres modalidades autónomas que podrían o no producirse dependiendo del contexto, las circunstancias o el sujeto en cuestión, sino como tres momentos necesarios del complejo proceso que constituye (y falla en constituir) las identidades políticas. La identificación al líder de la masa supone la identificación al rasgo unario. La identificación al rasgo unario supone la identificación al nombre del padre.

La relación de identidad que Laclau termina por establecer entre populismo y política encuentra buena parte de su justificación en el desarrollo precedente.

Al ser la construcción del pueblo el acto político par excellence –como oposición a la administración pura dentro de un marco institucional estable–, los requerimientos sine qua non de lo político son la constitución de fronteras antagónicas dentro de lo social y la convocatoria a nuevos sujetos del cambio social, lo cual implica, como sabemos, la producción de significantes vacíos con el fin de unificar en cadenas equivalenciales una multiplicidad de demandas heterogéneas. Pero éstas constituyen también los rasgos definitorios del populismo. No existe ninguna intervención política que no sea hasta cierto punto populista (Laclau, 2005, p. 195).

Los requerimientos sine qua non a los que Laclau se refiere no son otros que los implicados en los tres tiempos de la identificación. La definición de populismo como la política toutcourt equivale a afirmar que el momento político es un momento identificatorio. Si lo entendemos así, podemos quizá reformular algunas preguntas a las que se enfrenta la teoría política en torno a los populismos. La relación entre populismo e instituciones, por ejemplo, ya no adoptaría la forma de una exclusión mutua en el nivel teórico, contradictoria frente a los casos “realmente existentes” de populismos institucionalistas (Aboy Carlés, 2014). No sería cuestión de medir la distancia entre la definición formal de populismo y distintos casos empíricos, sino de comprender que cualquier formación política –con relativa independencia del respeto que sostenga frente a las instituciones de la democracia liberal– depende del proceso de identificación que hemos descripto. Es en este sentido que la naturaleza de la política es populista.

Otro tanto podemos decir de la relación entre la multiplicidad y la unicidad comprendida en la formación de la masa. Hay quienes han observado un problema en la reducción de la multiplicidad de demandas a un único punto nodal y un peligro en la homogeneización de los reclamos populares (Critchley, 2008; Nosetto, 2011; Vergara, 2020). Sin embargo, la noción lacaniana del trazo unario como puro transporte de la diferencia, como un Uno que se opone a cualquier comprensión sustancial de totalidad, asegura el carácter irreductible de la pluralidad. Es que la identificación no hace a la identidad, sino que se construye sobre su imposibilidad. No hay modo alguno en que los distintos elementos que constituyen una voluntad política queden completamente enajenados en una unicidad, porque el Uno supone siempre una multiplicidad. El pueblo se constituye en una unidad de sentido singular, es cierto, pero solo en tanto hace manifiesta su división constitutiva, cosa que lo sujeta irremediablemente a anomalías y desplazamientos, en el marco de un horizonte de fracaso y negatividad (Stavrakakis, 2020). A lo que esto respecta, Lacan (2004) es taxativo: la identificación no tiene nada que ver con la unificación; la identificación no hace uno, sino que marca la pura diferencia entre los significantes. Es en ese entre, lo hemos dicho, donde el sujeto hace su aparición.

La serie lógica de la identificación procede a través de la repetición. Va del uno al tres solo para volver a comenzar. Lo que se repite no es otra cosa que un significante. Es por esto que la identificación, en sus tres tiempos, está sostenida por el trazo unario. El significante emerge, una y otra vez, para introducir una diferencia allí donde solo había indistinción. Esto establece una dialéctica identificación-desidentificación que signa la precariedad de cualquier formación discursiva y que funciona como sostén precario y dinámico de la subjetividad (Barros, 2013). En otras palabras, se configura una dialéctica entre dos momentos: de sedimentación, en el que se borran las huellas de la contingencia originaria, y de reactivación, donde se redescubre el carácter contingente de la pretendida objetividad (Laclau, 1993). El momento de la reactivación nos presenta la apertura de una ventana de posibilidad para la transformación. La necesidad de un nuevo acto de identificación, de una repetición diferente, aleja a la teoría de Ernesto Laclau del nihilismo político y la inviste de la posibilidad en su dimensión más radical, incluso a pesar de las reservas que el mismo autor pueda haber manifestado respecto de algunas propuestas y estrategias radicales o revolucionarias.

V

Ocurre que existen notorios esfuerzos por distinguir y separar la enseñanza de Lacan de los trabajos de Freud, mediados sobre todo por la recepción anglosajona del psicoanálisis. No es este el caso de Ernesto Laclau, quien lee el descubrimiento freudiano bajo el lente de la teoría lacaniana, operación clara en su tratamiento de la identificación, pero también en su consideración sobre la demanda, el antagonismo, la equivalencia, entre otros problemas y conceptos.

La puesta en cuestión de las nociones sustanciales ligadas a la identidad ha tomado diferentes formas en los desarrollos teóricos contemporáneos. Lo que aquí hemos presentado es el modo específico en que Laclau despliega esa crítica; lo hace especialmente a través de la categoría psicoanalítica de identificación. La consideración expuesta implica la introducción conjunta y, en cierto sentido, estructurada de: 1. una dimensión afectiva susceptible de politización; 2. una dimensión significante como sostén de toda subjetividad; 3. una dimensión Real que hace a toda identificación posible en tanto que fallida. Es una estructura compleja que descansa sobre la identificación al significante, garante de toda existencia subjetiva y de su imposibilidad última. Si la identidad es imposible, la identificación es lo único con lo que el sujeto cuenta para constituirse. En términos políticos, toda identidad colectiva se cierra precariamente sobre un significante que la hace posible, a la vez que inestable. Esto nos arroja inevitablemente a la lucha política, la cual tiene lugar en un campo dislocado. Esa dislocación asegura la libertad de las subjetividades para reconfigurarse en nuevas formas de lo popular, en totalidades capaces de disputar el sentido del orden establecido. Más que eso, capaces de quebrar un régimen determinado y propiciar las condiciones de emergencia de un nuevo orden. El acontecimiento de lo Real está siempre, en definitiva, al acecho. Si todo discurso falla por estructura, esto nos da la certeza de que no hay certezas sobre los futuros posibles. Ni el capitalismo anudado a la democracia liberal constituye el fin de la historia ni el comunismo es el resultado natural de lucha de clases. La contingencia que atraviesa las operaciones de condensación y desplazamiento de los elementos estructurales nos provee con múltiples espacios de acción colectiva y lucha contrahegemónica. Nadie elige las condiciones históricas en las que se despliega esa lucha, ella está dada bajo circunstancias legadas por el pasado. Esas circunstancias heredadas son susceptibles de ruptura y transformación.

La teoría psicoanalítica y la teoría política no pueden fundirse, ni reducirse la una a la otra, ni complementarse, tampoco. Son dos campos que se encuentran para contaminarse mutuamente en la esperanza de ver surgir nuevas palabras y conceptos productivos para el pensamiento político. Si exploramos esa conflictiva relación, podremos extender y desbordar las premisas sostenidas por los propios autores; Ernesto Laclau es solo un caso de ello.

Qué tan lejos puedan ser llevadas estas implicancias depende ya de nuestra disposición para examinarlas detenidamente, así como de aquello que nos demanden las circunstancias y los eventos del presente. Por el momento, nos permitimos insistir en el diagnóstico de Laclau: seguimos viviendo en el siglo de Freud.

Agradecimientos

Agradezco las lecturas de Agustina Arrigorria, Ludmila Fuks, Mandela Muniagurria y Tomás Speziale, colegas cuyas preguntas y comentarios han sido aportes indispensables para la escritura y reescritura de este texto. También a Luciano Nosetto, lector amable y guía permanente en las tareas de investigación.

Referencias

Aboy Carlés, G. (2014). Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas. Pensamiento Plural, 7, 21-40.

Althusser, L. (1996). Escritos sobre psicoanálisis. Freud y Lacan. Siglo XXI.

Barros, S. (2013). Despejando la espesura. La distinción entre identificaciones populares y articulaciones políticas populistas. En G. Aboy Carlés, S. Barros y J. Melo (Eds.), Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo. General Sarmiento: UNDAV Ediciones.

Biglieri, P. y Perelló, G. (2011). The Names of the Real in Laclau’s Theory: Antagonism, Dislocation, and Heterogeneity. Filozofskivestnik, 32(2), 47-64.

Biglieri, P. y Perelló, G. (2012). Los usos del psicoanálisis en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau. GRAMA Ediciones.

Critchley, S. (2008). ¿Hay un déficit normativo en la teoría de la hegemonía? En S. Critchley y O. Marchart (Comps.), Laclau. Aproximaciones críticas a su obra (pp.145-155). FCE.

Cruglak, C. (2017). Clínica de la identificación. Escuela Freudiana de Buenos Aires.

Freud, S. (1991). Tótem y tabú. En Obras completas, XIII (pp. 1-164). Amorrortu.

Freud, S. (1992a). Psicología de las masas y análisis del yo. En Obras completas, XVIII (pp. 63-136). Amorrortu.

Freud, S. (1992b). El yo y el ello. En Obras completas, XIX (pp. 1-66). Amorrortu.

Freud, S. (1992c). Introducción al narcisismo. En Obras completas, XIV (pp. 65-98).

Glynos, J. y Stavrakakis, Y. (2008). Encuentros del tipo real. Indagando los límites de la adopción de Lacan por parte de Laclau. En S. Critchley y O. Marchart (Comps.), Laclau. Aproximaciones críticas a su obra (pp. 249-267). FCE.

Lacan, J, (1985a). El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos 1 (pp. 86-93). Siglo XXI.

Lacan, J. (1985b). La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. En Escritos 1 (pp. 473-509). Siglo XXI.

Lacan, J. (2002). Seminario 22, R.S.I. Manuscrito inédito. (Seminario original dictado en 1974-1975). Trad. R. E. Rodríguez Ponte.

Lacan, J. (2003). Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En Escritos 2 (pp. 773-807). Siglo XXI.

Lacan, J. (2004). Seminario 9, La identificación. Manuscrito inédito. (Seminario original dictado en 1961-1962). Trad. R. E. Rodríguez Ponte.

Laclau, E. (1993). Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo. Ediciones Nueva Visión.

Laclau, E. (1996). ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política? En Emancipación y diferencia. Ariel.

Laclau, E. (2003a). Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas. En J. Butler, E. Laclau y S. Žižek (Comps.), Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda (pp. 51-94). FCE.

Laclau, E. (2003b). Estructura, historia y lo político. En J. Butler, E. Laclau y S. Žižek (Comps.), Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda (pp. 185-214). FCE.

Laclau, E. (2005). La razón populista. FCE.

Laclau, E. y Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. FCE.

Laclau, E. y Zac, L. (1994). Minding the Gap: The Subject of Politics. En E. Laclau (Ed.), The Making of Political Identities (pp. 11-39). Verso.

Lacoue-Labarthe, P. (1982). Transcendence Ends in Politics. Social Research, 49(2), 405-440.

LaleffIlieff, R. (2021). Hegemonía y Nudo Borromeo. El uso de los tres registros lacanianos en el pensamiento político de Ernesto Laclau. En J. L. Villacañas Berlanga y A. Garrido (Eds.), Republicanismo, Nacionalismo y Populismo como formas de la política contemporánea. Ediciones DADO.

Le Bon, G. (1911). Psicología de las multitudes. Daniel Jorro.

Marchart, O. (2009). El pensamiento político posfundacional. FCE.

Nosetto, L. (2011). ¿Puede la lógica hegemónica acoger la pluralidad? Una evaluación de la democracia populista de Ernesto Laclau. Pensamiento Político, 1, 25-40.

Perelló, G. (2006). La psicología de las masas… de Freud como antecedente del concepto de populismo de Laclau. Una lectura crítica. XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Rose, J. (1982). Introduction II. En J. Mitchell y J. Rose (Eds.), Feminine Sexuality. Jacques Lacan and the école freudienne. Macmillan Press.

Rossi, M. A. (2020). Lacan y el posfundacionalismo. En M. A. Rossi y E. Mancinelli (Comps.), La política y lo político. En el entrecruzamiento del posfundacionalismo y el psicoanálisis. IIGG-CLACSO.

Roudinesco, E. (1994). Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. FCE.

Stavrakakis, Y. (2014). Lacan y lo político. Prometeo.

Stavrakakis, Y. (2020). On Laclau’s Alleged Monism. POPULISMUS Working Papers, 11, 1-22.

Vergara, C. (2020). Populism as Plebeian Politics: Inequality, Domination, and Popular Empowerment. The Journal of Political Philosophy, 28(2), 222-246.

Žižek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI.

Notas

Recepción: 01 Septiembre 2022

Aprobación: 01 Noviembre 2022

Publicación: 01 Junio 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional